La relocalisation

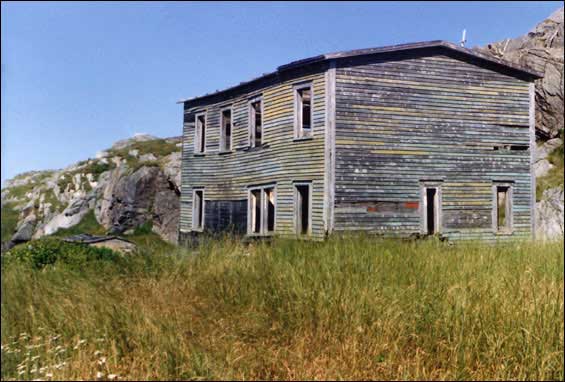

L'entrée dans la fédération canadienne offre de nombreux avantages, mais ne règle pas le problème qui ronge encore et toujours Terre-Neuve-et-Labrador. Dans les années 1950 et 1960, la pêche telle que pratiquée depuis longtemps agonise. Par contre, la production de poisson frais congelé est en expansion. C'est tout le secteur de la pêche et les personnes qui en sont tributaires qui se débattent pour leur survie. L'assurance-chômage et les allocations familiales gardent peut-être les familles à flot, mais ces nouvelles ressources économiques ne peuvent masquer l'incapacité financière du gouvernement provincial à fournir aux régions rurales les mêmes services de qualité qu'aux autres régions. Cet enjeu constitue l'un des volets du programme politique de diversification, d'industrialisation et de modernisation de l'économie que préconise Joseph R. Smallwood. Dans plusieurs régions, la migration des habitants s'est toujours effectuée tout naturellement. Le premier ministre Smallwood préfère cependant mettre à exécution un programme systématique de relocalisation pendant qu'il est au pouvoir.

Trois différents programmes de relocalisation gouvernementaux voient le jour. Le premier d'entre eux, un programme de centralisation, s'amorce en 1954. Ce programme prévoit le versement d'une modeste somme aux personnes qui quittent volontairement leur région pour se relocaliser dans la collectivité la mieux située et la plus importante qu'ils choisissent. Ce programme exige le vote unanime des habitants d'un village en faveur de la relocalisation pour sa mise en action. Plusieurs problèmes entravent toutefois son bon déroulement, ce qui pousse de nombreuses familles à revenir dans leurs villages. Les craintes et les rumeurs se répandent. Les répercussions sociales de la relocalisation sont graves.

Dix ans après la mise en application du premier programme, le gouvernement provincial conclut un partenariat avec le gouvernement fédéral. Cette entente conduit à la mise sur pied du programme de relocalisation des pêcheurs (Fisheries Household Resettlement Programme). Contrairement au programme précédent, celui-ci s'adresse directement aux pêcheurs et ses critères diffèrent quelque peu. Le gouvernement incite fortement ces gens à s'établir dans des centres de croissance de son choix. Jugés économiquement stables, ces centres de croissance bénéficient d'ailleurs d'importants investissements de la part des deux ordres de gouvernement. Ces centres accueillent habituellement les usines de transformation du poisson. Ce programme comporte aussi son lot de problèmes. Les tensions et les contraintes qu'il entraîne divisent les collectivités et les familles. Encore aujourd'hui, il continue de soulever des débats.

Les problèmes n'empêchent pas le gouvernement provincial de renouveler son partenariat avec le gouvernement fédéral en 1970 puisque, selon lui, il a donné d'assez bons résultats. Les centres de croissance font place aux collectivités en quête de financement pour stimuler l'économie régionale. Même s'ils sont plus généreux que dans les deux précédents programmes, les montants versés n'effacent pas les enjeux sociaux qui se dressent toujours.

Les programmes de relocalisation ne représentent qu'une des composantes du plan de modernisation de Joseph R. Smallwood pour la province. Le plan vise à hausser, de manière équitable pour tous, le niveau de vie. Le terme relocalisation suscite toujours beaucoup d'émotions. Ses conséquences font partie de la mémoire collective. Aussi bien les arts visuels que les arts de la scène, la littérature et la musique l'ont profondément abordé. Difficile de démêler ses avantages des effets perturbateurs du déracinement sur tant de gens. Pour le gouvernement de l'époque, le programme de relocalisation était un premier pas vers la modernisation. Pour ceux qui l'ont subi, ce fut un chapitre honteux de l'histoire de la province. La relocalisation demeure à tout jamais l'une des questions les plus litigieuses, car deux points de vue opposés s'affrontent.