La restauration des céramiques

La restauration des biens culturels exige d'utiliser ce qui existe et ce que l'on connaît d'un artefact afin de produire une représentation de l'objet complet tel qu'il devait être dans sa forme initiale. Les récipients en céramique sont souvent choisis pour être restaurés dans leur état original puisqu'ils sont largement représentés dans les données archéologiques et qu'il s'agit de beaux objets à exposer.

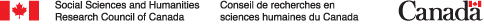

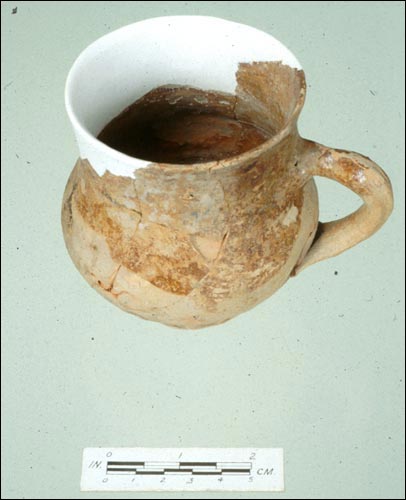

Les assemblages céramiques du site de Ferryland comprennent de la poterie, de la faïence stannifère et du grès cérame grossiers. Les ustensiles ménagers sont variés : marmites, pots à onguent, bassinoire, tasses, etc. Les céramiques requièrent peu de travaux de stabilisation et de conservation puisqu'elles ont été généralement bien préservées dans le milieu d'enfouissement.

Par conséquent, il est souvent possible de restaurer de nombreux récipients en céramique. La restauration d'un pot, par exemple, ne peut toutefois être entreprise que s'il existe un profil complet de cet objet; autrement dit, si le bord, la partie principale, la base et les poignées(s) existent, on peut combler les parties manquantes afin de respecter la forme originale de l'objet. On utilise souvent du plâtre dentaire comme matériau de remplissage parce qu'il est facile à découper en plus d'être réversible.

Une fois que le matériau de remplissage a été appliqué sur la surface originale, le conservateur-restaurateur peut faire sur le plâtre une retouche de couleur assortie à la glaçure et/ou à l'argile de la partie principale de l'objet datant du 17e siècle.

Lorsqu'il restaure un artefact pour qu'il ressemble à l'objet original, le conservateur-restaurateur ne doit pas le modifier. Toutes les étapes de restauration doivent être réversibles. On utilise donc des adhésifs appropriés pour les tessons de céramique afin qu'on puisse procéder ultérieurement au démontage des fragments restaurés.