Les notions géographiques à l'époque des expéditions de Jean Cabot

Vers la fin du 15e siècle, l'Europe s'apprête à élargir ses horizons terrestres. Au Moyen Âge, diverses raisons la pousse à se lancer dans l'exploration du monde.

Les raisons d'explorer

Certains croient que la vive concurrence dans le commerce des épices pousse l'Europe à chercher des voies différentes pour importer ces produits. D'autres encore proposent le sens de l'initiative individuelle comme motivation à l'exploration. Pour plusieurs, les restrictions alimentaires, notamment la consommation de viande qu'impose l'Église catholique, constitue aussi un facteur capital dans la recherche de nouveaux lieux de pêche, et la raison sous-jacente justifiant l'exploration de l'Atlantique Nord. Peu importe les raisons, l'impulsion première est l'économie.

Les connaissances sur l'Atlantique

Nous ne savons pas avec certitude quel était l'état des connaissances des marins en ce qui concerne l'Atlantique Nord. Nous pouvons le deviner en examinant certaines données des cartes modernes. Nous ignorons également si de nombreux Européens sont au courant des expéditions menées par les Scandinaves et de leurs colonies de peuplement du Groenland au Vinland. Jusque vers la fin du 15e siècle, le Saint-Siège semble être au fait de l'existence du Groenland, mais l'échec de cette implantation dans l'île-colonie entraîne une forme d'amnésie chez les Européens.

De nombreuses îles mythiques peuplent l'Atlantique Nord, entre autres, les îles de Saint-Brendan, l'île de Brasil, les îles des Sept-Cités et de Frisland.

Pour certains, ces îles font partie de la tradition voulant que l'Amérique du Nord a été découverte par des moines irlandais. D'autres îles mythiques ou fantômes se sont retrouvées sur des cartes, peut être à la suite d'une illusion d'optique, d'icebergs à la dérive aperçus de loin ou sous l'effet magique de légendes.

La découverte de l'Amérique du Nord

Des minorités ethniques de l'Europe occidentale prétendent que leurs ancêtres sont les premiers découvreurs de l'Amérique du Nord, bien avant toutes les autres expéditions entreprises officiellement. À l'époque, ils ont gardé le secret pour des raisons commerciales. Parmi ces allégations, celles des Basques et des Bretons sont jugées plus crédibles. Toutefois, peu de preuves viennent à l'appui de leurs arguments. Nous savons qu'ils sont parmi les premiers à tirer profit des richesses qu'offrent les eaux du Nouveau Monde.

Idées préconçues sur le 15e siècle

Il est faux de croire au 21e siècle que les populations du 15e siècle pensent encore que la Terre est plate et que leurs connaissances géographiques sont primaires. D'après ce point de vue, Christophe Colomb se transforme en visionnaire qui a prouvé que la Terre est ronde. En réalité, la science de la cartographie est bien plus évoluée. Les plus importants intellectuels de l'époque et les gens instruits reconnaissent que la Terre est ronde. Les progrès liés aux techniques et aux instruments de navigation, à la géographie et à la construction des navires propulsent les Européens vers l'expansion, sans égard à leurs croyances.

La cartographie

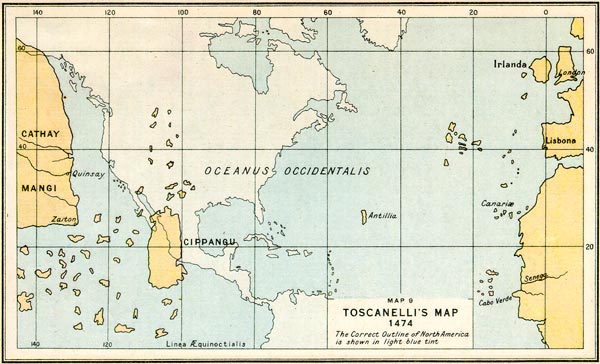

C'est un intellectuel florentin, Paolo del Pozzo Toscanelli qui, dès 1474, suggère à la royauté d'Europe occidentale la possibilité d'expéditions transatlantiques. Il ne manque pas d'idées sur la question et associe ses connaissances en cartographie et en mathématiques pour dessiner une carte théorique de l'Atlantique. Le point tournant survient lorsque l'idée de naviguer vers l'Asie par l'ouest devient possible et payant. N'oublions pas que, de Jean Cabot à Jacques Cartier, les explorateurs croient avoir découvert un passage vers le Cathay et Cipango, c'est-à-dire la Chine et le Japon.

La cartographie du 15e siècle fait d'énormes progrès même si, de nos jours, elle nous semble plutôt rudimentaire. L'un des plus anciens globes terrestres, fabriqué par Martin Behaim, remonte à l'année où Christophe Colomb découvre le Nouveau Monde. Nous savons que le fabricant ne connaissait pas Christophe Colomb. Les avancées réalisées dans les sciences et la navigation permettent aux cartographes de dresser des cartes à partir d'observations directes, en raison notamment de l'utilisation répandue du compas nautique. Les méthodes de cartographie de l'époque médiévale sont peu à peu délaissées et remplacées par une démarche plus scientifique et mathématique.

Il est fort probable que les découvertes de terres nouvelles par Christophe Colomb, Jean Cabot, Gaspar Corte-Real, Giovanni da Verrazano et d'autres explorateurs participent à l'essor de la cartographie. Cette mine de nouvelles connaissances, obtenues en peu de temps, enrichit la cartographie et accélère le développement des instruments qui fournissent ces renseignements.