Les instruments de navigation

La navigation à l'époque de Jean Cabot

Au 15e siècle, naviguer consiste à se rendre à bon port le plus rapidement possible par la meilleure route en manœuvrant au mieux. La navigation moderne n'est pas différente. Pourtant, les navigateurs à l'époque de Jean Cabot disposent de très peu d'instruments: le compas magnétique, le livre de bord, la sonde, le quart-de-cercle ou l'astrolabe, et l'estimé.

La latitude

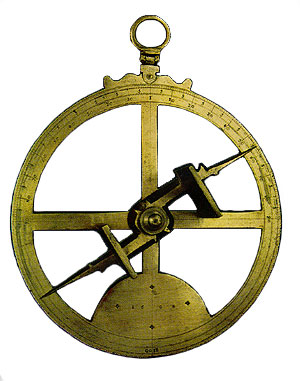

Lorsqu'il s'agit d'une traversée transocéanique, les navigateurs voguent généralement au sud ou au nord de la latitude de leur destination, puis s'orientent vers l'est ou l'ouest. Ils déterminent la latitude (la distance en degrés au nord ou au sud de l'équateur) à l'aide d'un astrolabe ou d'un quart-de-cercle qui mesure l'angle au-dessus de l'horizon de l'étoile Polaire la nuit, et du soleil à midi.

Le quart-de-cercle est un lourd disque de métal divisé en degrés à la manière d'un rapporteur. Il est muni d'un fil à plomb (un poids en plomb avec une corde) indiquant l'angle. Les navigateurs alignent la position du soleil ou d'une étoile au bord du quart- de-cercle suspendu à un hauban et détermine l'angle avec le plomb.

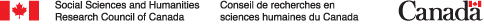

L'astrolabe lui ressemble. D'origine arabe, c'est un instrument plus complexe au départ. Il est accroché à une corde en position perpendiculaire au niveau de la mer. Les navigateurs observent le soleil ou une étoile par deux petites ouvertures (pinnules) pratiquées dans l'alidade (bras mobile). Il est alors possible de lire l'altitude du corps céleste sur le disque gradué (The Explorers, p. 94). Durant le jour, il faut tenir compte de l'angle du soleil au-dessus ou au-dessous de l'équateur. En effet, il se situe presque à 23° au nord de l'équateur en juin et au même angle au sud de l'équateur en décembre.

Le bâton de Jacob (ou arbalète), un des premiers instruments de navigation, sert à mesurer la latitude. C'est un long bâton carré gradué auquel se rattache une pièce mobile perpendiculaire, le marteau. Le marin porte une des extrémités du bâton à son œil. Il rapproche ou éloigne le marteau de son œil jusqu'à l'alignement de sa partie supérieure sur le soleil ou l'étoile Polaire et sa partie inférieure sur l'horizon. Il suffit ensuite de noter le point de rencontre du marteau et de la règle du bâton et de convertir le résultat en degrés en consultant une table de données.

Un marin près de l'équateur aperçoit l'étoile Polaire au nord de l'horizon. Il en détermine la position au moyen d'un marteau court éloigné de son œil. À mesure que le bateau se dirige vers le nord, et que l'étoile Polaire est plus haute, il rapproche le marteau de son œil. Si le marteau ne correspond plus à l'échelle, il choisit un marteau plus gros et recommence le processus.

Il procède en sens inverse pour déterminer sa position à partir du soleil. Il est presque à son zénith à midi, près de l'équateur. Le marin opte donc pour le plus gros marteau. Lorsqu'un bateau navigue vers des latitudes boréales, le soleil se déplace vers l'horizon austral, ce qui exige l'emploi d'un petit marteau. Chaque marteau possède sa propre table de données.

Le quart-de-cercle (de Davis) mesure aussi la latitude, mais il permet de tourner le dos au soleil. Plutôt qu'un marteau, une pièce en forme d'arc est rattachée au bâton gradué. Cette pièce projette une ombre sur le côté du bâton. Le marin obtient la latitude en se tenant debout à midi, le dos face au soleil et le bâton au niveau de l'œil. Il cible l'horizon et glisse l'arc le long du bâton jusqu'à ce que l'ombre se retrouve à son extrémité. Il note alors le point de rencontre de l'arc et de la règle et convertit le résultat en degrés au moyen d'une table.

Le cadran nocturne

Le cadran nocturne est un instrument de navigation d'origine inconnue. Sa première description remonte à 1272, mais des améliorations y sont apportées au 16e siècle afin de pouvoir calculer les heures de la nuit (Clissold, p. 236).

Il est composé de deux disques de taille différente en bois ou en laiton. Les 12 mois de l'année sont gravés sur le disque de plus grande taille; les 24 heures de la journée le sont sur le plus petit disque. Un pointeur, situé au centre du disque, pivote. Le marin tient l'instrument au bout de son bras, l'étoile Polaire bien visible par l'ouverture au milieu du disque. Il calibre le pointeur pour qu'il s'appuie sur une droite imaginaire entre deux étoiles dans l'une ou l'autre de ces constellations – la Grande Ourse ou la Petite Ourse. Les résultats de ces calibrations lui donnent l'heure la nuit (Kemp, p. 599-600).

Le compas

Grâce à cet instrument, les navigateurs peuvent déterminer le nord vrai ou nord magnétique. Il n'existe pas de différences fondamentales entre les deux en Europe, mais les explorateurs observent des écarts de plus en plus importants entre les deux dans d'autres parties du monde. Les Européens savent depuis fort longtemps que la pierre d'aimant (magnétite) possède des propriétés magnétiques. Au début, un morceau de pierre est déposé sur un bout de bois dans une cuvette remplie d'eau. Plus tard, une aiguille magnétisée est placée sur de la paille flottant sur l'eau et, enfin, une aiguille repose sur un pivot, ce qui ressemble au compas moderne. Cet instrument fournit aux marins une orientation approximative. Ensuite, pour une plus grande précision, ils étudient la position de l'étoile Polaire, du soleil à midi (sud), au lever (est) et au coucher (ouest).

Le livre de bord

Les navigateurs doivent aussi connaître la vitesse de leur bateau. Au début, ils observent probablement la durée du déplacement, de la proue à la poupe, d'un morceau de bois jeté à l'eau. Plus tard, ils utilisent une ancre de petite taille, un triangle de bois lesté sur un côté, avec aux trois angles une corde à nœuds. Ils mettent cette ancre à l'eau et simultanément retournent un sablier. La vitesse est calculée en fonction du nombre de nœuds défaits pendant la durée mesurée par le sablier. Le mot « nœud » a fini par désigner un mille nautique à l'heure.

L'estimé

L'estimé (ou la navigation à l'estime) signifie que le navigateur calcule la position du navire à partir de sa vitesse et de son orientation plutôt qu'à l'aide de données précises. Les marins de l'époque élaborent un panneau à chevilles doté d'ouvertures rayonnant du centre le long de chaque point du compas. Le timonier déplace une cheville selon la direction (un des huit points cardinaux du compas) et la vitesse pendant le temps écoulé.

La navigation côtière

Les marins du 15e siècle ne bénéficient pas d'instruments de navigation très précis. Les explorateurs comme Jean Cabot n'ont pas de cartes à leur disposition. Les suivants doivent se contenter de cartes approximatives parce que les longitudes des divers points sont en grande partie inexactes. Les marins préfèrent naviguer près du littoral même si la durée des déplacements est plus longue. Ils ont aussi des points de repère. Il faut être courageux pour naviguer près des côtes, car le navire peut à tout instant se fracasser sur les rochers et les écueils.

Le plomb

La quatrième mesure de navigation après la latitude, la longitude et la durée, est la profondeur. L'enregistrement de la profondeur précède probablement toutes les autres. Un marin lance à l'eau un fil à plomb à l'avant du bateau et le remonte lorsqu'il touche le fond. La longueur du fil est établie à l'aide de marqueurs, fixés au fil et séparés par la longueur d'un bras appelés brasse. Les navigateurs calculent la profondeur des eaux à partir du point de retrait du fil et comptent ensuite le nombre de marqueurs qui étaient immergés. Au bout du fil se trouve un morceau de plomb échancré et rempli de suif ou de gras. Des échantillons de fonds marins comme de l'argile, du sable, du gravier et autres se collent au suif. Les marins les examinent ensuite pour mieux se situer.

Les cartes

Feriez-vous un voyage de plusieurs milliers de kilomètres sans carte ? Jean Cabot l'a fait. À son époque, il n'y a pas de cartes. Les presses à imprimer n'existent pas. Chaque carte est donc dessinée à la main. Les cartographes sont dans l'impossibilité de reproduire fidèlement les caractéristiques géographiques d'endroits lointains. Les marins utilisent des livrets d'instructions (appelés « rutters » en anglais) pour s'orienter. Ces instructions leur servent de guide et leur indiquent les routes, les marées et d'autres renseignements utiles. C'est une version plus primitive du portulan, un livret d'instructions parfois accompagné d'une carte, qu'utilisent les marins italiens. Le portulan remonte à la fin de l'époque médiévale et son utilisation se poursuit jusqu'au début de l'ère moderne.

Le bon sens

Les marins des temps anciens ne naviguent pas au chaud et au sec dans une timonerie située à 30 mètres au-dessus de l'eau, mais sur le pont à quelques mètres au-dessus des vagues et parfois même fouettés par les vagues. Ils portent une grande attention à leur environnement. Les oiseaux terrestres les avertissent de l'existence de terres, les bancs de poissons et la présence d'algues leur signalent des eaux peu profondes. La direction des vents et la forme des nuages nourrissent également leur intuition.

Conclusion

Si nous comparons les techniques de navigation d'aujourd'hui à celles de l'époque de Jean Cabot, nous trouvons ces dernières plutôt rudimentaires. Par contre, celui-ci était très conscient de son environnement, prudent et courageux. Ces qualités lui ont permis de traverser l'Atlantique et d'explorer l'île de Terre-Neuve et son littoral déchiqueté.