Le désastre maritime du Karluk

À l'été 1913, le Karluk avec sa coque en bois quitte le Canada en direction de l'ouest de l'Arctique avec à son bord 10 scientifiques, 13 membres d'équipage, 4 chasseurs inuit, une couturière et ses deux enfants, et un passager. De ce nombre, 11 n'ont pas survécu. On reste sans nouvelles de la plupart des autres jusqu'en septembre 1914. Pendant ces 13 mois, les membres de l'expédition parviennent à en survivre 7 parmi les banquises en dérive avant d'établir un campement sur une île inhabitée située à des centaines de kilomètres au nord de la Sibérie.

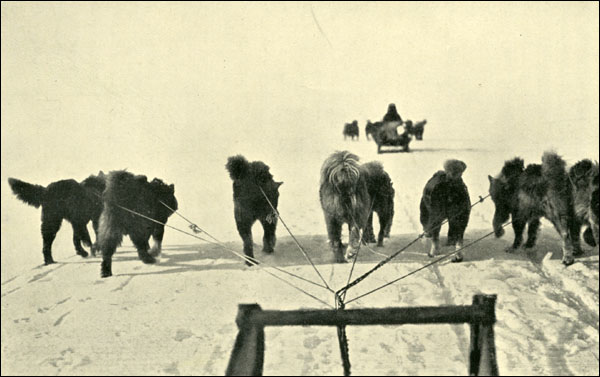

Plusieurs membres de l'équipage n'ont aucune expérience de l'Arctique. Ils doivent sans doute leur survie aux connaissances et aux qualités de leader du capitaine du Karluk et explorateur nordique, Bob Bartlett. Sur ses ordres, ils érigent un campement sur la banquise. Il les aide à traverser la longue nuit polaire. Ils parcourent ensuite 241 km en traîneaux à chiens pour trouver la terre ferme. Le groupe arrivé à destination, Bob Bartlett et un autre homme entreprennent un périple de 1127 km jusqu'au détroit de Béring. Là, ils se mettent à la recherche d'un bateau qui ira récupérer les rescapés.

L'Expédition canadienne dans l'Arctique

Au printemps 1913, à son retour d'une chasse au phoque, Bob Bartlett reçoit à Brigus un télégramme de l'explorateur canadien Vilhjalmur Stefansson. Celui-ci lui demande de commander le Karluk, le navire amiral de l'Expédition canadienne dans l'Arctique que finance le gouvernement fédéral. Il s'agit d'amener un groupe de géologues, d'anthropologues, de météorologues et d'autres scientifiques à l'île Herschel, au nord du Yukon. Ils y établiraient un campement et y examineraient les espèces végétales et animales, les gisements minéraux et autres caractéristiques topographiques. Ils chercheraient également à vérifier la présence d'autres territoires au nord de l'Alaska. C'est la plus grande expédition scientifique jamais tentée dans cette région. Le Canada espère ainsi faire valoir ses droits sur les îles de l'Arctique.

Même si Bob Bartlett consent à devenir capitaine du Karluk, il doute de la capacité du bateau à naviguer dans les eaux périlleuses de l'Arctique. Le gouvernement avait opté pour une vieille barquentine en bois sous-motorisée plutôt qu'un nouveau brise-glace à coque d'acier. La barquentine avait été convertie en baleinière en 1899. Pour l'expédition, le navire est renforcé d'entretoises et de doublage. Bob Bartlett accepte la mission en pensant qu'il sera de retour avant l'hiver polaire.

Le navire quitte la Colombie-Britannique le 17 juin 1913. La glace lui barre le chemin moins de deux mois plus tard. Elle encercle le Karluk sous l'action des vents et du courant. Le 13 août, le Karluk est prisonnier de la banquise à 362 km au nord-ouest de l'Alaska. Il dérive au gré du courant. Il n'atteindra pas l'île Herschel, sa destination.

Pendant quelques jours, la glace se fige, et Vilhjalmur Stefansson décide de partir à la chasse au caribou. Il prend avec lui cinq hommes, 14 chiens et deux traîneaux. Le groupe prévoit une expédition de chasse de 10 jours et compte sur l'immobilisation du bateau pour y revenir sans problème. Il part le 20 septembre. Toutefois, deux jours plus tard, le Karluk est déporté rapidement vers l'ouest sous la poussée de vents violents. L'équipe de Vilhjalmur Stefansson ne parvient pas à retrouver le bateau. Elle se dirige alors vers le sud en traîneaux à chiens et finit par atteindre l'Alaska.

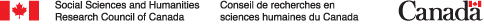

Le Karluk dérive pendant des mois avec les banquises jusqu'à ce qu'il soit gravement embouti sur le flanc le 10 janvier 1914. Bob Bartlett s'est préparé depuis des semaines à l'éventuel naufrage du navire. Il a déjà ordonné la construction d'iglous sur la banquise et le transfert de la majorité du ravitaillement, dont les vivres et le carburant. Pendant que le bateau s'enfonce peu à peu dans la mer, les membres de l'expédition débarquent en emportant le reste de l'approvisionnement. Bob Bartlett reste à bord le plus longtemps possible et fait jouer des douzaines de disques phonographiques sur son phonographe Victrola. Le 11 janvier vers 15 h 30, il met la « Marche funèbre » de Chopin sur le tourne-disque, quitte le navire et contemple le Karluk sombrer dans les eaux.

Le campement des naufragés

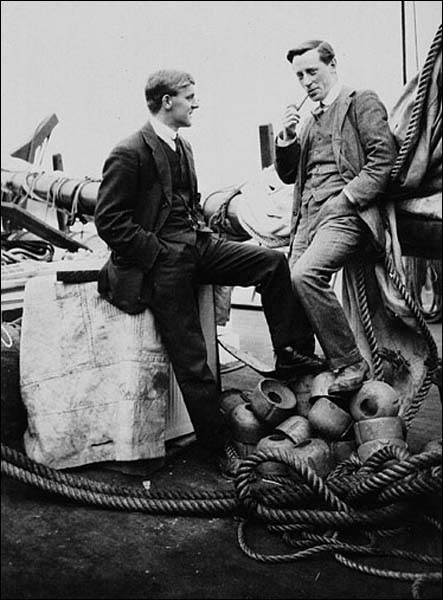

Le Karluk fait naufrage au milieu de la nuit polaire qui se prolonge de la mi-novembre à la fin de janvier. Bob Bartlett comprend que leur survie dépend de la possibilité de rejoindre la terre ferme. Il veut toutefois éviter que les membres de l'expédition, dont la plupart ne connaissent pas l'Arctique, se déplacent dans le noir et sur la glace. La quantité de vivres et de carburant est suffisante pour survivre pendant des mois, et ils peuvent s'abriter dans des iglous. Bob Bartlett envisage de rester au campement des naufragés, comme il l'appelle, jusqu'à la fin de la nuit polaire en février. Ensuite, tout le groupe se rendrait en traîneaux à chiens à l'île Wrangel située plus au sud.

Quatre hommes s'opposent au plan de Bob Bartlett. Ils veulent partir maintenant vers le sud. À leur demande, il leur fournit un traîneau à chiens et une quantité de vivres pour 50 jours. De leur côté, les hommes rédigent une lettre dégageant Bob Bartlett de toute responsabilité à leur égard. Les 4 hommes entament leur voyage à la fin de janvier. Ils ne donnent plus jamais signe de vie.

Entretemps, Bob Bartlett décide d'envoyer au préalable de petits groupes préparer des caches de ravitaillement sur le trajet vers l'île Wrangel. Le premier groupe, composé du second, du deuxième lieutenant et de deux autres membres de l'équipage, se met en marche le 20 janvier. Il doit également tenter de trouver l'île Herald qui, d'après Bob Bartlett, se situe à environ 80 km au sud du campement des naufragés. Les hommes atteignent bien l'île, mais ne la quitteront jamais, probablement en raison des glaces en mouvement et de la mer libre. D'autres membres de l'expédition partent à leur recherche une semaine plus tard, mais supposent à tort que la glace s'est brisée sous leur pas et qu'ils sont morts. En fait, c'est un bateau qui passe près de l'île en 1929 qui repère les squelettes.

Lorsque prend fin la nuit polaire et que la chaîne de ravitaillement est en place, Bob Bartlett et les autres membres de l'expédition quittent le camp le 19 février et se dirigent vers l'île Wrangel en traîneaux à chiens. Ils sont au nombre de 17 et disposent de 12 chiens, 3 traîneaux et 60 jours de vivres. Ils atteignent l'île Wrangel le 12 mars. Ils ont franchi 161 km en dépit du froid et de la glace.

Un voyage en traîneaux de 1127 kilomètres

Six jours après leur arrivée à l'île, Bob Bartlett et un chasseur inuit membre de l'expédition nommé Kataktovick amorcent un dangereux périple de 1127 km vers la Sibérie d'abord, puis le détroit de Béring pour obtenir du secours. Si sa première intention est d'amener tout le groupe en Sibérie, il constate que plusieurs ne sont pas en état d'effectuer un voyage si éprouvant et dangereux.

Bob Bartlett révèle dans son livre The Karluk's Last Voyage [La dernière expédition du Karluk] à la page 179, que le trajet se transforme alors en lutte incessante pour traverser ou contourner des passages de mer libre (chenaux). C'est la façon la plus pénible et risquée de voyager.

Au début d'avril, les deux hommes arrivent dans un village inuit de Sibérie. Les habitants leur donnent de la nourriture, un lit et réparent leurs vêtements et les harnais des chiens. Bob Bartlett et Kataktovick ont déjà parcouru 322 km en moins de trois semaines, mais ils ne dorment que 2 nuits au village avant de reprendre le chemin vers le détroit de Béring. Ils ne quittent plus dorénavant la terre ferme et s'arrêtent seulement dans quelques villages pour se reposer, se ravitailler et parfois se procurer un nouveau chien de traîneau.

À la fin d'avril, les deux hommes atteignent le cap East (aussi connu sous le nom de cap Dezhnev) dans le détroit de Béring. Bob Bartlett se met à la recherche d'un navire qui l'amènerait au poste de radiotélégraphie le plus proche en Alaska. La plupart des navires ne s'éloignent pas du cap East avant la fin du printemps. Il doit donc attendre jusqu'au 21 mai avant de s'embarquer sur le Herman. Il débarque à St. Michael le 28 mai. Il télégraphie à Ottawa pour leur communiquer la situation des naufragés sur l'île Wrangel. Il tente ensuite de trouver un bateau pour secourir les survivants, mais il doit lui-même se rétablir, car il souffre d'enflures aux jambes si graves qu'il ne peut pas marcher.

Le sauvetage

Le 13 juillet, à bord du navire américain Bear, il part pour l'île Wrangel à la rescousse des rescapés. C'est pourtant la goélette canadienne King and Winge qui les récupère le 7 septembre 1914. Presque 8 mois se sont écoulés depuis le naufrage du Karluk. Il revoit les naufragés le lendemain lorsque le King and Winge rencontre le Bear. Il n'en reste plus que 11, car 3 sont décédés. Les autres ont survécu en se nourrissant de racines et en chassant le canard, le phoque, le morse et d'autres espèces animales.

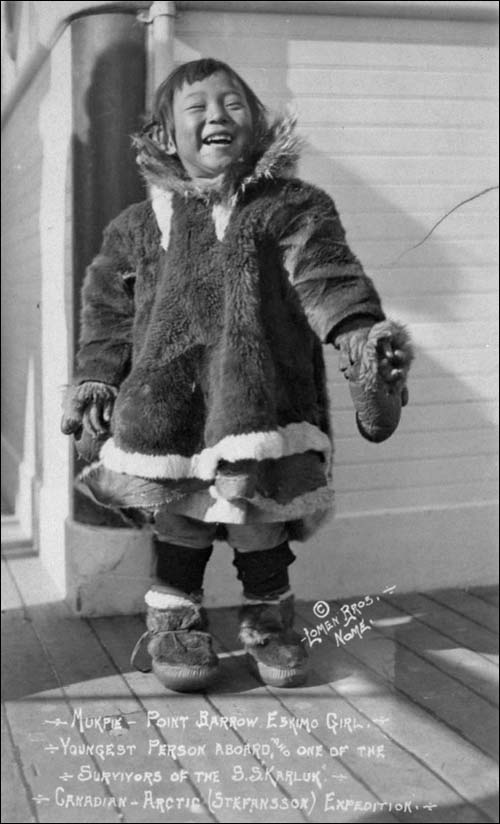

“Mukpie — Esquimaude de Point Barrow

La plus jeune personne à bord, et survivante du SS Karluk

Expédition canadienne dans l'Arctique (Stefansson).”

Quelque temps plus tard, une commission de l'amirauté blâme Bob Bartlett, d'une part, pour avoir accepté de naviguer dans l'Arctique avec le Karluk et, d'autre part, d'avoir laissé quatre hommes partir seuls en direction du sud. Par contre, pour la presse et la population, c'est un héros. La National Geographic Society lui décerne une médaille pour sa bravoure et de nombreux rescapés affirment qu'il leur a sauvé la vie. William Laird McKinley écrit plus tard que, pour lui, il n'existe qu'un seul héros dans cette affaire, Bob Bartlett. Il est honnête, courageux, digne de confiance, loyal. Les qualités que tout homme devrait posséder. (Jennifer Niven, p. 366)