Utilisation des ressources marines

Au départ, la colonisation permanente de l'île a exigé une ressource qui la rendait habitable par une population aux capacités déterminées par des connaissances, de l'expérience et des technologies. L'emplacement et la taille des collectivités, leurs taux de croissance subséquents, leurs degrés de complexité économique et leurs niveaux de vie ont été à leur tour conditionnés en grande partie par la qualité, la quantité et la diversité des ressources locales. Au fil des siècles après 1500, les Européens ont migré chaque année pour pêcher la morue à Terre-Neuve et au Labrador, mais ils ont pu s'y enraciner en permanence que lorsqu'ils ont su exploiter commercialement d'autres ressources comme le saumon, les phoques et les fourrures.

Au début du 18e siècle, la chasse au phoque à partir de l'île (chasse côtière) au moyen de filets et de petits bateaux est devenue une activité hivernale importante dans les régions plus au nord. Elle a joué un rôle de sédentarisation particulièrement important dans les zones voisines des voies migratoires du phoque du Groenland. Plus tard dans le siècle, une chasse au phoque hauturière, exigeant plus d'investissements et de plus gros bateaux, a eu un impact économique supérieur à celui de la chasse côtière.

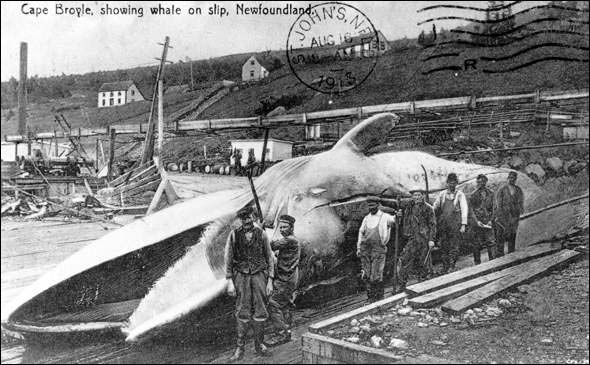

Bien que les Basques se soient livrés au 16e siècle à une chasse à la baleine saisonnière florissante sur la côte labradorienne du détroit de Belle Isle, ce n'est que dans les années 1890 qu'une chasse commerciale de ce mammifère s'est répandue dans la province. En tout, près de 20 000 baleines ont été transformées dans 21 stations de dépeçage, chacune exerçant une forte influence sur les collectivités locales.

Les salaires saisonniers tirés des campagnes de chasse au phoque et à la baleine sont devenus d'importantes sources de revenus, complétant pour nombre de familles les recettes provenant d'autres activités comme la pêche de la morue.